Ökosystemleistungen der Streuobstwiesen: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 43: | Zeile 43: | ||

Streuobstwiesen stehen für regionale Identität und Nachhaltigkeit. Sie fördern den sozialen Zusammenhalt, etwa durch gemeinschaftliche Pflegeaktionen, Sortenpatenschaften oder Erntefeste, und stärken das Bewusstsein für den Wert traditioneller Kulturlandschaften. | Streuobstwiesen stehen für regionale Identität und Nachhaltigkeit. Sie fördern den sozialen Zusammenhalt, etwa durch gemeinschaftliche Pflegeaktionen, Sortenpatenschaften oder Erntefeste, und stärken das Bewusstsein für den Wert traditioneller Kulturlandschaften. | ||

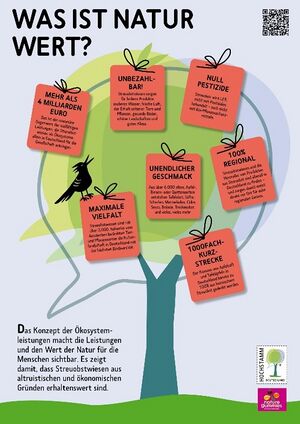

[[Datei:Picture2 ÖSL Plakat|miniatur|Beispiel für Ökosystemleistungen von Streuobstwiesen Quelle: Hochstamm Deutschland e.V.]] | [[Datei:Picture2 ÖSL Plakat.jpg|miniatur|Beispiel für Ökosystemleistungen von Streuobstwiesen Quelle: Hochstamm Deutschland e.V.]] | ||

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Streuobstanbau in Deutschland (2021), Österreich (2023) und Slowenien (2025) in die jeweilige nationale Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde (Links zu den Einträgen in den nationalen UNESCO-Listen: [https://www.unesco.de/staette/streuobstanbau/ Deutschland], | In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Streuobstanbau in Deutschland (2021), Österreich (2023) und Slowenien (2025) in die jeweilige nationale Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde (Links zu den Einträgen in den nationalen UNESCO-Listen: [https://www.unesco.de/staette/streuobstanbau/ Deutschland], | ||

Version vom 28. November 2025, 11:52 Uhr

Einleitung

Streuobstwiesen sind artenreiche, traditionelle Kulturlandschaften, die weit mehr leisten als nur die Produktion von Obst. Sie erfüllen eine Vielzahl von essenziellen Ökosystemleistungen, die in ihrer Gesamtheit einen bedeutenden Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Diese Leistungen — von der Förderung der Biodiversität bis hin zur Kohlenstoffspeicherung und Wasserregulierung — werden in der Gesellschaft zunehmend als wertvoll anerkannt. Gerade im Kontext des globalen Klimawandels gewinnen Streuobstwiesen an Bedeutung: Sie tragen sowohl zur Minderung des Klimawandels (Klimaschutz) als auch zur Anpassung an seine Folgen (Klimaanpassung) bei. Damit sind sie nicht nur Relikte einer historischen Form der Landnutzung, sondern auch zukunftsrelevante Elemente einer nachhaltigen Kulturlandschaft.

Was sind Ökosystemleistungen?

Bei der Begründung der Relevanz und des Erhalts von Kulturlandschaften – und damit auch von Streuobstwiesen – spielen zunehmend deren Ökosystemleistungen (auch Ökosystemdienstleistungen, kurz ÖSL) eine zentrale Rolle. Das Konzept der Ökosystemleistungen wurde erstmals 2005 im Rahmen des von den Vereinten Nationen initiierten Millennium Ecosystem Assessment (MA) vorgestellt. Es dient dazu, den vielfältigen Nutzen darzustellen, den Menschen aus Ökosystemen ziehen, und damit den gesellschaftlichen Wert intakter natürlicher Systeme zu verdeutlichen (MA, 2005). Das Millennium Ecosystem Assessment unterscheidet vier Hauptkategorien von Ökosystemleistungen: Basisleistungen, Versorgungsleistungen, Regulierungsleistungen und kulturelle Leistungen.

- Basisleistungen (unterstützende Leistungen) bilden die Grundlage für alle anderen Ökosystemleistungen. Sie umfassen Prozesse innerhalb der Natur, die das Funktionieren von Ökosystemen überhaupt erst ermöglichen – etwa Photosynthese, Nährstoffkreisläufe oder die biologische Aktivität im Boden.

- Versorgungsleistungen entstehen aus natürlichen Prozessen und liefern materielle Güter, die direkt zur menschlichen Versorgung beitragen, wie etwa Lebensmittel (Obst), Holz oder Trinkwasser.

- Regulierungsleistungen beziehen sich auf die Fähigkeit von Ökosystemen, Umweltprozesse zu steuern und zu stabilisieren – beispielsweise durch die Regulierung des lokalen Klimas, die Wasserspeicherung, die Bodenbildung oder die Kontrolle von Schädlingen.

- Kulturelle Leistungen schließlich beschreiben die immateriellen Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlbefinden, etwa in Form von Erholung, ästhetischer Wahrnehmung, spiritueller Bereicherung oder kultureller Identität.

Diese vier Kategorien verdeutlichen, dass Ökosystemleistungen auf vielfältige Weise das Verhältnis zwischen Natur und Mensch prägen und dass ihr Erhalt entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Konzept lässt sich direkt auf die Leistungen von Streuobstwiesen übertragen, die in besonderer Weise viele dieser Funktionen vereinen.

Welche Ökosystemleistungen erbringen Streuobstwiesen?

Das Ökosystem Streuobstwiese erbringt eine Vielzahl von Leistungen, die sowohl der Natur als auch dem Menschen zugutekommen (Henle et al., 2024; Špulerová et al., 2025). Diese Ökosystemleistungen haben einen ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Wert und profitieren gleichermaßen den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern wie auch der Allgemeinheit (Špulerová et al., 2025).

Auf diese vielfältigen Leistungen nimmt beispielhaft auch die „Streuobstdefinition für Österreich“ (ARGE Streuobst, 2017) Bezug. In dieser Definition wird die „Multifunktionalität des Streuobstbaues“ als charakteristische Eigenschaft direkt angesprochen.

Folgende konkrete Ökosystemleistungen erbringen Streuobstwiesen:

Versorgungsleistungen

Streuobstwiesen liefern eine breite Palette an materiellen Gütern, die direkt oder indirekt zur menschlichen Versorgung beitragen.

- Hoher gesellschaftlicher Wert:

Eine Untersuchung einer 2,5 ha großen Streuobstwiese in Sachsen zeigte, dass diese innerhalb von nur zehn Jahren einen gesellschaftlichen Wert von mindestens 163.000 € pro Hektar erbrachte (Schlitt & Kramer, 2024). Hochgerechnet auf die etwa 250.000 ha Streuobstwiesen in Deutschland ergibt dies über vier Milliarden Euro an monetär bewerteten Ökosystemleistungen – ein eindrucksvoller Beleg für ihren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen.

- Erhalt genetischer Vielfalt und Geschmacksreichtum:

Streuobstwiesen beherbergen über 6.000 alte Sorten von Äpfeln, Birnen, Kirschen und Zwetschgen. Diese Sortenvielfalt ermöglicht eine große Bandbreite an Produkten – von Tafelobst über Säfte, Secco, Cidre und Edelbrände bis hin zu Trockenobst. Gleichzeitig sichern sie den Erhalt genetischer Ressourcen, die für Züchtung und Resilienz künftiger Obstbestände von großer Bedeutung sind.

- Gesundheitsfördernde Eigenschaften:

Alte Obstsorten enthalten oft höhere Konzentrationen an Polyphenolen, sekundären Pflanzenstoffen mit antioxidativer Wirkung. Studien zeigen, dass Streuobstsäfte rund doppelt so viele Polyphenole enthalten wie Säfte aus Intensivanlagen (Noll et al., 2020). Zudem sind viele alte Apfelsorten besser verträglich für Menschen mit Apfelallergie, da sie andere Eiweißstrukturen enthalten (BUND Lemgo, 2022).

Regulationsleistungen

Neben ihrer direkten wirtschaftlichen Bedeutung leisten Streuobstwiesen einen wesentlichen Beitrag zur Regulierung ökologischer Prozesse. Sie fördern die Biodiversität, verbessern Klima- und Wasserhaushalt und tragen zur Luftreinhaltung bei (Henle et al., 2024).

- Hotspots der Artenvielfalt:

Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Sie bieten Lebensraum für über 5.000 Tier- und Pflanzenarten, darunter zahlreiche gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Spezies (Rösler, 1993). Typische Bewohner sind etwa Steinkauz, Wendehals, Gartenrotschwanz, Hummeln, Wildbienen, Fledermäuse sowie seltene Käfer- und Moosarten. Diese Vielfalt entsteht durch das Mosaik aus Bäumen, Wiesenvegetation und Strukturelementen wie Hecken, Altbäumen und Totholz.

- Förderung ökologischer Qualität und Verzicht auf Pestizide:

Der weitgehende Verzicht auf synthetische Pflanzenschutzmittel und der häufig biologische Anbau erhöhen die ökologische Qualität von Streuobstflächen deutlich (NABU, 2018). So liefern sie sauberes Wasser, reine Luft und tragen zum Erhalt seltener Pflanzen- und Tierarten bei. Zudem prägen sie ästhetisch wertvolle Landschaften, die das Landschaftsbild vieler Regionen bereichern (Henle et al., 2024).

- Klimaschutz und Mikroklimaregulation:

Durch die Kombination aus Dauergrünland und hochstämmigen Obstbäumen binden Streuobstwiesen erhebliche Mengen an Kohlenstoff – sowohl in der Biomasse als auch im Boden. Die Baumkronen spenden Schatten, reduzieren Hitzeeffekte und produzieren Kaltluft, die insbesondere in Siedlungsnähe zu einer Abkühlung des Mikroklimas beiträgt (Robertson et al., 2012). Gleichzeitig mindert die extensive Nutzung Bodenerosion und fördert die natürliche Wasserversickerung.

Kulturelle Leistungen

Streuobstwiesen sind prägende Elemente traditioneller Kulturlandschaften und besitzen einen hohen kulturellen Wert. Sie verbinden Natur, Geschichte und regionale Identität und bieten vielfältige Möglichkeiten für Erholung und Bildung (Forejt & Syrbe, 2019; Herzog & Oetmann, 2001).

- Landschaftsbild und Erholung:

Streuobstwiesen formen das charakteristische Landschaftsbild vieler Regionen. Ihre offene, vielfältige Struktur lädt zu Erholung, Naturerlebnissen und Umweltbildung ein, etwa bei Spaziergängen, Blütenfesten oder Lehrpfaden (Forejt & Syrbe, 2019).

- Traditionelles Wissen und kulturelles Erbe:

Die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen beruht auf überliefertem Wissen über Pflege, Schnitt und Verarbeitung. Dieses Wissen wird von Generation zu Generation weitergegeben und erhält so ein wichtiges Stück regionaler Kultur und handwerklicher Tradition (Forejt & Syrbe, 2019; Špulerová et al., 2015).

- Identität und Gemeinschaft:

Streuobstwiesen stehen für regionale Identität und Nachhaltigkeit. Sie fördern den sozialen Zusammenhalt, etwa durch gemeinschaftliche Pflegeaktionen, Sortenpatenschaften oder Erntefeste, und stärken das Bewusstsein für den Wert traditioneller Kulturlandschaften.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Streuobstanbau in Deutschland (2021), Österreich (2023) und Slowenien (2025) in die jeweilige nationale Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde (Links zu den Einträgen in den nationalen UNESCO-Listen: Deutschland, Österreich, Slowenien). Ausführliche Informationen zum Streuobstanbau als Immaterielles Kulturerbe, sind auf den Webseiten von Hochstamm Deutschland und Streuobst Österreich zu finden. Diese beiden Vereine sind jeweils in Deutschland und Österreich, auch die Trägerorganisationen für das Immaterielle Kulturerbe Streuobstanbau.

Was leisten die Ökosystemleistungen von Streuobstwiesen angesichts des Klimawandels?

Streuobstwiesen spielen im Kontext des Klimawandels eine Doppelrolle: Sie tragen sowohl zum Klimaschutz (Mitigation) als auch zur Anpassung an die Klimafolgen (Adaptation) bei. Durch Kohlenstoffspeicherung, Mikroklimaregulation und Förderung der Biodiversität leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer klimaresilienten Kulturlandschaft. Ihr Erhalt und ihre Förderung sind daher zentrale Elemente nachhaltiger Landschaftsentwicklung

Klimaschutz (Mitigation)

- Kohlenstoffspeicherung:

Streuobstwiesen wirken als Kohlenstoffsenken. Über die Photosynthese nehmen die Bäume atmosphärisches CO₂ auf und speichern es langfristig in Holz, Wurzeln und Boden (Robertson et al., 2012). Studien zeigen, dass Agroforstsysteme, zu denen Streuobstwiesen zählen, deutlich höhere organische Kohlenstoffgehalte im Boden aufweisen als Ackerflächen und zusätzlich Kohlenstoff in der Gehölzbiomasse binden (Mosquera-Losada et al., 2018; Shi et al., 2018). Untersuchungen in bayerischen Streuobstwiesen belegen erhebliche ober- und unterirdische Kohlenstoffreserven (Maier et al., 2022).

- Sauerstoffproduktion:

Durch die Photosynthese der Obstbäume wird Sauerstoff freigesetzt, was zur Luftqualität und Stabilität lokaler Ökosysteme beiträgt (Robertson et al., 2012).

Klimaanpassung (Adaptation)

- Regulierung des Mikroklimas:

Die Baumkronen spenden Schatten und verringern die Bodenerwärmung. Über Evapotranspiration entsteht ein kühlender Effekt, der die Hitzebelastung reduziert und lokale Temperaturunterschiede abmildert (Honecker, 2025; Maringer et al., 2025).

- Verbesserung des Wasserhaushalts:

Streuobstwiesen fördern die Infiltration von Niederschlagswasser und mindern Oberflächenabfluss und Erosion. Dadurch unterstützen sie die Grundwasserneubildung und verringern Hochwasserrisiken. Tiefe Wurzelsysteme alter Obstbäume erschließen Wasser aus unteren Bodenschichten und sichern so die Vegetation in Trockenperioden (Honecker, 2025; Maringer et al., 2025; Plieninger et al., 2013; Tojnko et al., 2011).

- Erhalt von Biodiversität und genetischen Ressourcen:

Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen Mitteleuropas und bieten Lebensraum für zahlreiche gefährdete Arten (Linnemann & Peisker, 2017; Robertson et al., 2012). Diese Vielfalt stärkt die Resilienz gegenüber Klimaschwankungen und Extremereignissen (Rada et al., 2022). Die große Sortenvielfalt dient zudem als Genreservoir für künftige Anpassungen an Trockenheit, Hitze oder neue Schaderreger (Maringer et al., 2025).

- Bodenschutz:

Durch ihre dichte Vegetationsdecke und das tiefe Wurzelsystem schützen Streuobstwiesen den Boden vor Erosion und stabilisieren die Bodenstruktur, was bei zunehmenden Wetterextremen immer wichtiger wird (Maringer et al., 2025).

- Resilienz und Anpassungsstrategien:

Hochstämmige Obstbäume sind durch ihr tiefreichendes Wurzelsystem meist widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit als Plantagenbäume. Dennoch sind Streuobstwiesen ebenfalls von Hitzetagen, Spätfrösten und veränderter Schädlingsdynamik betroffen (Schliebner et al., 2013).

- Vorbildfunktion für nachhaltige Systeme:

Streuobstwiesen zeigen, wie landwirtschaftliche Nutzung und Biodiversität vereint werden können. Erkenntnisse aus ihrer Bewirtschaftung helfen, das Management intensiver Obstsysteme an den Klimawandel anzupassen (Guariento et al., 2024).

Forschungsbedarf und Ausblick

Trotz ihrer hohen ökologischen und gesellschaftlichen Bedeutung sind Streuobstwiesen in vielen Regionen rückläufig. Wirtschaftliche Faktoren wie geringe Rentabilität, hohe Opportunitätskosten und der hohe Arbeitsaufwand führen dazu, dass viele Bestände in intensivere Landnutzungen umgewandelt werden, die weniger Pflege erfordern und geringere Produktionskosten verursachen (Borngräber et al., 2020; Forejt & Syrbe, 2019; Plieninger et al., 2015; Špulerová et al., 2015). Bestehende Flächen sind häufig ungenügend gepflegt oder überaltert, was ihre ökologische Leistungsfähigkeit weiter mindert (Borngräber et al., 2020; Špulerová et al., 2015). In der Folge schwindet die Fläche traditioneller Streuobstbestände und damit auch ihr Beitrag zur Bereitstellung von Ökosystemleistungen (Plieninger et al., 2015). Zudem sind viele dieser Leistungen noch unzureichend erforscht, beschrieben und bewertet (Schlitt & Kramer, 2024). Insbesondere der quantitative und ökonomische Wert von Streuobstwiesen im Hinblick auf Klimaschutz und Klimaanpassung ist bislang nur teilweise bekannt. Künftige Forschung sollte daher die ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung von Streuobstwiesen umfassender analysieren, um ihre Leistungen sichtbarer zu machen und ihre Integration in Klima- und Agrarstrategien zu stärken.

Einzelnachweise

Borngräber, S., Krismann, A., & Schmieder, K. (2020). Ermittlung der Streuobstbestände Baden-Württembergs durch automatisierte Fernerkundungsverfahren. Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg, 81, 1–17. https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/10364

BUND Lemgo. (2022). Apfelallergie. Abgerufen am 1. August 2025, von https://www.bund-lemgo.de/apfelallergie.html

Forejt, M., & Syrbe, R. U. (2019). The current status of orchard meadows in Central Europe: Multi-source area estimation in Saxony (Germany) and the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 27(4), 217–228. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0017

Guariento, E., Obwegs, L., Anderle, M., Bellè, A., Fontana, P., Paniccia, C., Plunger, J., Rüdisser, J., Stifter, S., Giombini, V., Egarter Vigl, L., Tappeiner, U., & Hilpold, A. (2024). Meadow orchards as a good practice example for improving biodiversity in intensive apple orchards. Biological Conservation, 299, 110815. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110815

Henle, K., Hüttner, M.-L., Kasperidus, H. D., Krämer, J., Rösler, M., Bartelt, S., Brümmer, A., Clauß, B., Clauß, J., Délétroz, C., Sattler, C., Rumiantceva, N., & Scherfose, V. (2024). Streuobstbestände in Deutschland: Naturschutzfachliche Bedeutung, Bestandssituation und Handlungsempfehlungen. BfN-Schriften, 679. https://doi.org/10.19217/skr679

Herzog, F., & Oetmann, A. (2001). Communities of interest and agroecosystem restoration: Streuobst in Europe. In C. Flora (Ed.), Interactions between agroecosystems and rural communities (pp. 85–102). CRC Press.

Hochstamm Deutschland e.V. (o.J.). Welche konkreten Leistungen erbringen Streuobstwiesen? Abgerufen am 1. August 2025 von https://www.hochstamm-deutschland.de/streuobst-wertschaetzen/oekosystemleistungen

Honecker, R. (2025). Skript Neuanlage Streuobstbestand, Teil 2: Naturschutzorientierte Streuobstwiesen, Klimawandelaspekte bei der Neuanlage, Fördermöglichkeiten Bayern [Unveröffentlichtes Manuskript, Stand: 13. Mai 2025].

Linnemann, K., & Peisker, J. (2017). Biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen in Agrarökosystemen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb: Abschlussbericht 2017. Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen & Universität Hohenheim.

Maier, M., Müller, J., & Gandorfer, M. (2022). Festlegung von Kohlenstoff in Streuobstwiesen des Alpenvorlands. LFL-Schriftenreihe (1/2022). Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL). https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/schriftenreihe/festlegung-kohlenstoff-streuobstwiesen-alpenvorland_lfl-schriftenreihe-012022.pdf

Maringer, J., Radtke, M., & Schulz, C. (2025). Klimawandelanpassung im Streuobst: Potentialstudie für klimaresiliente Bewirtschaftungssysteme und Erprobung alternativer Baumarten und Anbausysteme. Endbericht. Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. https://www.flaechenagentur-bw.de/forschung/klimawandelanpassung-im-streuobst/

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. Island Press.

Mosquera-Losada, M. R., Santiago-Freijanes, J. J., & Rigueiro-Rodríguez, A. (2018). Agroforestry and climate change. CABI.

Naturschutzbund Deutschland (NABU). (2018). Studie zur Aufpreisvermarktung von Streuobstprodukten – Kurzfassung. Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. https://streuobst.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-mlr-root/get/documents_E2041849007/MLR.LEL/PB5Documents/mlr/Streuobst/2018-08-02%20B1_Kurzfassung%20Streuobststudie_web.pdf

Noll, D., Spornberger, A., & De Berardinis, F. (2021). Gesamtpolyphenolgehalte in Apfelsäften und -produkten aus Streuobst, Tafelobst und Handelsprodukten. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 117(7), 299-305.

Plieninger, T., Bieling, C., Ohnesorge, B., Schaich, H., Schleyer, C., & Wolff, F. (2013). Exploring futures of ecosystem services in cultural landscapes through participatory scenario development in the Swabian Alb, Germany. Ecology and Society, 18(3), 39. https://doi.org/10.5751/ES-05802-180339

Plieninger, T., Levers, C., Mantel, M., Costa, A., Schaich, H., & Kuemmerle, T. (2015). Patterns and drivers of scattered tree loss in agricultural landscapes: Orchard meadows in Germany (1968–2009). PLoS ONE, 10(5), e0126178. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126178

Rada, P., Halda, J. P., Holuša, J., Maliňáková, K., & Horák, J. (2022). Urban fruit orchards: Biodiversity and management restoration effects in the context of land use. Urban Forestry & Urban Greening, 75, 127686. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127686

Robertson, H., Marshall, D., Slingsby, E., & Newman, E. (2012). Economic, biodiversity, resource protection and social values of orchards: A study of six orchards by the Herefordshire Orchards Community Evaluation Project. Natural England Commissioned Reports (No. 090). Natural England.

Rösler, M. (1993). Streuobstbau – Behauptungen und Realitäten: Einführung in die Tagung. In M. Rösler & J. Krauß (Hrsg.), Vielfalt in aller Munde: Perspektiven für Bewirtschaftung und Vermarktung im bundesweiten Streuobstbau (S. 5–10). Evangelische Akademie Bad Boll & NABU-Bundesverband.

Schlitt, M. & Kramer, M. (2024). Naturkapital Streuobstwiese: Ökosystemleistungen, Monetarisierung, Folgerungen. Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, Ostritz.

Schliebner, S., Decker, P. & Schlitt, M. (2023). Streuobstwiesen im Klimawandel: Ein Leitfaden. Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal & Oberlausitz-Stiftung, Ostritz. ISBN 978-3-933057-01-3

Shi, S., Ma, X., Ma, S. & Li, R. (2018). Soil organic carbon and nitrogen stocks in different agroforestry systems compared to conventional agricultural land: A meta-analysis. Land Degradation & Development, 29(11), 3747–3757. https://doi.org/10.1002/ldr.3119

Špulerová, J., Bartlett, D., Kruse, A., Bürckmann, H., Eiter, S., Hirbar, M., Kladnik, D., Kucera, Z., Melicher, J., Philipp, S., Potthoff, K., Renes, H., Roth, M. & Sigura, M. (2025). A review of the cultural significance of traditional orchards using examples from selected European countries. Landscape Ecology, 40, 159. https://doi.org/10.1007/s10980-025-02169-y

Špulerová, J., Piscová, V., Gerhátová, K., Bača, A., Kalivoda, H. & Kanka, R. (2015). Orchards as traces of traditional agricultural landscape in Slovakia. Agriculture, Ecosystems & Environment, 199, 67–76. https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.08.021

Tojnko, S., Rozman, Č., Unuk, T., Pažek, K. & Pamič, S. (2011). A qualitative multi-attribute model for the multifunctional assessment of “Streuobst stands” in NE Slovenia. Erwerbs-Obstbau, 53(4), 157–166. https://doi.org/10.1007/s10341-011-0149-0